为积极响应共青团中央关于大学生“三下乡”社会实践的号召,2025年暑假期间,甘肃农业大学园艺学院“植育未来”实践团奔赴甘肃省靖远县,开展了一场以“植物疗愈心灵”为主题的公益服务活动。在为期四天的实践中,9名师生先后深入县康复中心、儿童福利院及北滩敬老院,充分发挥其专业优势,通过趣味科普实验、园艺手工创作等形式,为80余名特殊儿童、孤残儿童及老年人带来了温暖与陪伴。团队成功探索出“科普教育+心理疗愈”的公益服务新模式,为关爱特殊群体心理健康、服务乡村福祉贡献了青春智慧。

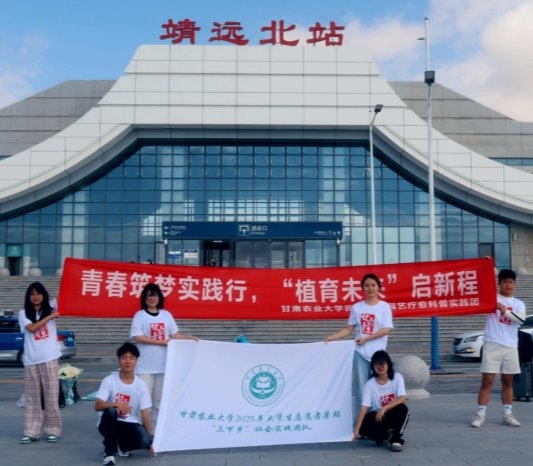

图为植育未来团队到达靖远时在车站的合影留念。钟嘉怡摄

趣味科普实验:让特殊儿童触摸植物科学

在靖远县康复中心,甘肃农业大学“植育未来”实践团带来了一场“可感知的科学”之旅。队员们巧妙设计“花朵变装”实验,引导孩子们观察洁白花瓣在色素水中缓缓染上缤纷颜色的过程,直观展现植物体内水分的运输奥秘。在触觉感知环节,视障儿童用手指触摸不同植物的叶脉与质感;气味辨别游戏中,薄荷的清凉、玫瑰的芬芳依次登场,唤醒感官、激发好奇。

图为志愿者协助康复中心儿童观察变色花朵。王丹阳摄

随后开展的“友谊之路”拼贴画活动中,孩子们以永生花、叶片为材料自由创作,不仅在艺术表达中认识了植物形态,也在协作与想象中提升了沟通与认知能力——每一幅作品,都是心灵与自然对话的见证。

图为团队志愿者协同康复中心儿童创作友谊之路画作。欧小凤摄

构建三阶干预体系,让爱与自然伴成长

在靖远县儿童福利院,实践团为孤残儿童量身打造了“知识学习-情感投射-长期跟踪”的三阶心理干预体系,将专业陪伴融入趣味互动。

图为团队在靖远福利院开展种子传播方式模拟实验。韩瑞国摄

活动伊始,“种子飞行大赛”率先点燃气氛。孩子们通过投掷亲手制作的种子模型,在欢声笑语中理解了风力、弹力等植物传播智慧。随后开展的“叶脉拓印明信片”制作,则引导他们以艺术的方式触摸自然,感知植物结构的精妙

图为福利院小朋友体验植物叶脉拓印。韩雨茹摄

项目的核心环节是“情绪花盆”。每位孩子都认领了一盆多肉植物和一本心情日记,通过每日记录植物状态与自身情绪,学习观察与表达。为保护隐私,团队特别设计了“DIY面具”环节,并同步建立线上指导群,承诺每月回访,以期实现长期、有效的心理跟踪与辅导。

图为福利院儿童制作的情绪花盆作品。刘钥摄

歌声与绿意共鸣,青春伴银发同行

在北滩敬老院的庭院里,一曲悠扬的《丁香花》合唱与欢快的锅庄舞步打破了往日的宁静,拉开了本次志愿服务活动的序幕。起初在屋檐下远远观望的老人们,逐渐被志愿者们真诚的笑容与热情的旋律所吸引。

图为团队成员为敬老院老人表演锅庄舞。姚成奎摄

82岁的张大爷情不自禁地跟着节奏轻轻叩响扶手;76岁的李奶奶拄着拐杖主动加入,一边熟练地示范多肉移栽,一边感慨道:“这养根的道理,和咱以前种糜子一个理!”她一席话打开了大家的话匣子,十多位老人纷纷围拢,热烈交流起“土要松”“晒太阳不能太狠”等种植经验。在随后的交流访谈中,深厚的农耕智慧与生命故事缓缓流淌:张大爷认真地念出记在笔记本上的农谚口诀;失明的王爷爷仅凭触摸便精准演示了近乎失传的枸杞“劈接”手法,令团队成员惊叹不已。“就想有人听咱说说话,这些老手艺怕是要带进棺材里了。”68岁的赵奶奶的轻声话语,道出了许多老人的心声。

图为团队成员协同老人种绿植。马小娟摄

一片绿意润乡土,万千心声获回响

图为植育未来团队同福利院小朋友一起放飞纸飞机。韩瑞国摄

此次“植育未来”三下乡实践活动,不仅是一次专业所学与服务社会的深度融合,更是一场跨越年龄与特殊境遇的双向治愈。甘农学子用植物搭建起沟通的桥梁,让科学的种子在童心深处萌芽,让鲜活的绿意抚慰银发孤独,更让那些尘封的农耕智慧在青年的聆听中重焕光彩。活动虽短,情意绵长,实践团播下的不仅是知识与陪伴,更是一份关于生命、关怀与希望的深刻思考。他们用行动证明,乡村振兴的路上,每一个群体都不应被忽视,而青春的力量,正以其特有的温度与智慧,为这片土地注入更加包容、更有韧性的未来。

甘肃农业大学植育未来团队(通讯员:赵晋国、韩瑞国)

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。